文:梁嘉麗

平權之路,從來不平坦。#Metoo 是星火燎原,女性身體由私密之地,變成攻訐之所,沒有任何人能倖免,因為性別之爭,本來就是一種權力拉扯。香港女性藝術工作者同樣面對困境,很多人選擇以「性別盲」方式看待藝術圈運作,在性別嚴重失衡的香港藝術界,這些依然努力創作的女性,也許必須身懷十八般武藝和擁有真切澄明的心,才能繼續生存下去。

剛取得香港浸會大學視覺藝術院博士學位的藝術家魂游,是藝術界中的烈女,巾幗不讓鬚眉不只能形容她的藝術,更是她待人處事的態度。藝術家、策展人之間關係千絲萬縷,策展人找藝術家參展,而藝術家亦需要策展人讓自己的作品呈現於人前,男和女,在這樣的關係鏈中,演化成另一種曖昧不明的關係。

為何要取悅他?我有專業態度,要保持平衡關係。

她曾跟一個外國策展人稔熟,「他漸漸開始要我幫忙做其他事情,例如在裁縫店訂了西裝竟要我幫他拿,連裁縫也誤以為我是他女朋友,我不想讓他誤會,我不是他的『妹仔』」。

遇上這種自以為高高在上的白人男性,魂游覺得不能繼續容許他利用身份獲取利益,「為何要取悅他?我有我的專業態度,要保持一種平衡的關係」。在藝術創作十數年來,更曾發生過令她終身難忘的事情。

一次海外行為藝術節交流活動中,魂游認識了一位來自韓國的男藝術家,活動後大夥兒到其中一位藝術家的家中下榻,喝了一些酒,他們隨着音樂起舞。夜已漸深,突然那位男藝術家衝過來,把她按在地上。

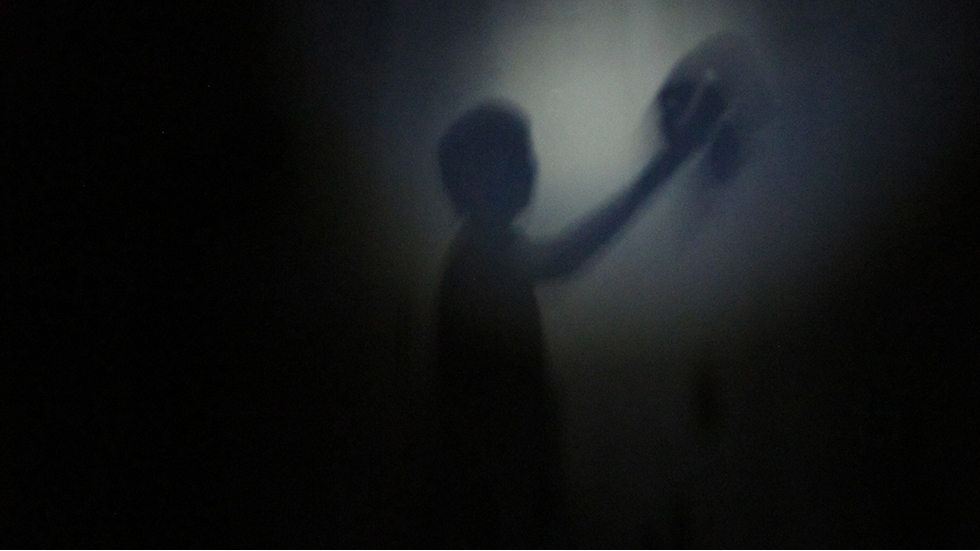

她形容那位藝術家高大和略為肥胖,而她卻只是個160厘米不到的瘦弱女子,然後他的嘴唇趨向她,無論她如何掙扎,他還是強吻了她。她大聲呼叫,「很強的無力感,那一刻只能靠自己去戰勝,我覺得非常危險,試着踢走他,但依然被他按着」。

事發前,其實這位韓國藝術家已不止一次性騷擾魂游,每次她都立即拒絕。當她被按在地上、大聲叫救命和掙扎時,在旁的幾名男藝術家非但沒有伸出援手,還一邊指着他們一邊大笑,「很恐怖!即使我求救,都沒有人幫到我」。雖然那些圍觀者沒有出手侵犯,但袖手旁觀,形同幫兇。

回想那一夜,魂游猶有餘悸,被男性按在地上強吻是首要的傷害,被其他圍觀男性指着笑是二次傷害,「難道我應該enjoy這種對待?」面對性騷擾受害者,很多人會指摘女性不應喝酒、穿着暴露,但喝了酒、穿短裙子就代表容許被侵犯?

國際上很多男性呼風喚雨,利用身份佔女性便宜。

在魂游眼中,藝術圈的確是一個男性主導的世界,「尤其是國際上,很多男性都是呼風喚雨的,利用男性身份佔女性便宜。而且策展人制度很容易被男性主導,當中很多利益關係在背後」,但她同時強調,性別只是其中一個權力板塊。

魂游的作品不少都是行為藝術,蒙着眼在7.1遊行時大唱紅歌、光着身子在桌上迴旋攀爬,以脆弱的女體衝擊既定的社會制度,作為一種顛覆權力架構的隱喻,但也僅是含蓄的隱喻,她形容自己的作品不夠「響亮」,不像男性藝術家作品般大鳴大放,吸引世人的目光。

也許我們未必需要把藝術作品以男女二分化來歸納,雕塑家林嵐就以「中性」形容自己。她很多作品都是大型的混合媒介雕塑作品及裝置,「五米高的作品我就要攀上棚架工作,根本沒分男女,任何需要體力勞動的工作都要自己完成」。

身體能以中性居之,但在看法和觀點上,跟男性倒是有一點差異。數年前在內地參與了一次展覽,她做了一個20呎高的巨型降落傘裝置,然後在旁放置一部從香港賣到深圳的二手衣車,以標誌香港製衣業北移的歷史,「策展人覺得這樣太囉唆,他認為降落傘已夠powerful。男性可能覺得夠威就可以了,但女性就比較關注背後的故事,我認為這是兩種不同的角度」。

作品策展方向也許男女有別,但香港藝術界男女失衡情況不只發生在展覽中,例如香港藝術發展獎,林嵐曾獲提名三次,但三次都落空,過去五年女性得獎者由9%至30%不等,嚴重性別失衡。

為了得到展出機會就必須阿諛奉承?我寧可死!

林嵐這個名字,對不少人來說都是陌生的,近年幾個大型藝術展場如大館、M+展亭都沒有其名字出現,她宣稱:「不在大館出現不代表我的作品不好!」2012年,因為威尼斯藝術雙年展事宜,與另外九位藝術家成立了「我們需要真相!關注組」,直指時任M+行政總監李立偉(Lars Nittve)作為香港館總策展人,在沒有公開諮詢情況下更改過往公開邀請計劃政策,以及M+與藝發局合作是黑箱作業,「他的權勢太大,亦不肯出來交代,現任大館藝術事務主管Tobias Berger當時是M+視覺藝術策展人」。她相信自己的作品之所以沒出現於M+和大館,全因自己敢言,「我不buy買這些在位的白人男性,藝術家為了得到展出機會就必須阿諛奉承?我寧可死!我就是要打抱不平,能養活自己,我根本不用買他們的賬」。

![]() [原刊於《蘋果日報》,2019年1月19日,A11頁]

[原刊於《蘋果日報》,2019年1月19日,A11頁]